为了新中国的成立——中共一大会址纪念馆藏文物史料展在上海展出

2019-09-23 08:31 来源: 上海市文旅局

在庆祝新中国成立70周年之际,9月20日,“为了新中国的成立——中共一大会址纪念馆藏文物史料展”在上海展出,带领您一起重温革命历史,缅怀英雄烈士,赓续英烈精神,砥砺奋进力量。

为缅怀和继承革命英烈们的奋斗精神和爱国情怀,让英烈精神融入民族血脉,激发前行力量,策展人特意从馆藏12万余件藏品中精心遴选70位英烈的160余件珍贵文物,辅以详实的历史图片,共同讲述了近代以来英雄先烈为了民族独立、人民解放,为了新中国的成立和人民的幸福生活而英勇奋斗、不畏牺牲的事迹。展览共分为求索、初心、信仰、抗争、奋斗5个部分。

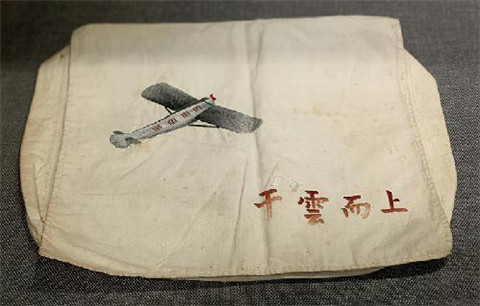

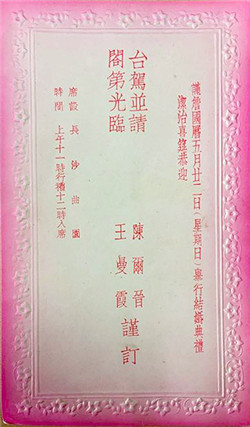

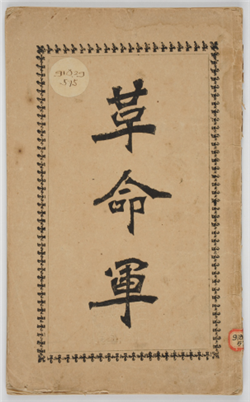

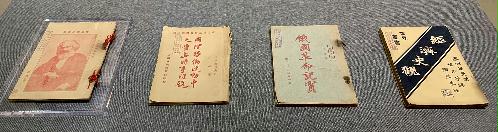

此次展览展出的160余件珍贵文物,有许多公众知晓度较高却难得一见的珍贵藏品。如自称“革命军中马前卒”的邹容撰写的《革命军》和当年赠给同学的原照;林觉民在广州起义前夕写给妻子陈意映的一封绝笔信《与妻书》,信中表达了对妻子的深情和对处于水深火热中的祖国深沉的热爱;被誉为“农民运动大王”的彭湃撰写、周恩来亲笔题写书名的《海丰农民运动》,是中国共产党人最初探索中国农民问题的实践总结;林育南、何孟雄等龙华24烈士被关押时戴过的手铐,正是“墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红”的生动写照;中共早期党员张人亚秘藏山穴20余年的珍贵文献,是建党时期我党广泛传播马克思主义的历史见证;聂耳谱曲的《扬子江暴风雨》和《前进歌》的歌谱,雄壮的旋律似乎马上就要奏响;陈赓的妻子王根英在狱中给儿子精心绣制的“干云而上”的书包,饱含着母亲面对铁窗和牺牲时对儿子的一腔深爱和厚望;革命伉俪陈尔晋、王曼霞的结婚请帖,他们的生命却在距5月27日上海解放仅剩8天的时候戛然而止,倒在了共和国的“门槛”上;还有电影《永不消失的电波》原型人物李白从事党的秘密电台工作时使用过的工具、零件,秦鸿钧使用的收发报机等。

王根英在狱中亲手给儿子绣制的书包

革命伉俪陈尔晋、王曼霞的结婚请帖

邹容著《革命军》

张人亚珍藏的部分珍贵文献

移动的文萃社——陈子涛使用的公文包

这些文物,每一件背后都有着感人肺腑的故事,浸润着英烈们的心血,见证着英烈们为了国家和人民所作出的奋斗和牺牲,谱写着一篇篇可歌可泣的历史史诗。此次展览展出的文物是近年来中共一大会址纪念馆举办的原创主题展览中数量最多的一次。这些珍贵文物,承载着历史的厚重,告诫我们不要忘记新中国是怎么来的、今天的幸福生活是怎么来的。

同时,为了庆祝中华人民共和国成立70周年,此次展览特设了独立展项,展出了1949年国庆期间上海市民购买并珍藏的五星红旗、上海市工商界为庆祝中华人民共和国成立赠送的纪念章、旅大邮电管理局发行的“中华人民共和国成立纪念邮票”等数件与新中国同龄的珍贵藏品。

翻开厚重的历史,每一位英烈名字背后,都是一个鲜活的生命。他们是英烈,也是平凡人。他们也拥有火热的青春,牵挂的家人和真挚的爱情。然而,为了初心和使命,他们甘愿牺牲自己的一切甚至生命。

此次展览特设了11个故事链接板块,用一个个生动具体的小故事,深度挖掘了英烈们不平凡人生中的平凡琐事,从而让我们进一步了解英烈事迹,感悟英烈精神,牢记初心使命。如“开创山东工人运动先河的‘王大耳’”、“家中常‘难为无米之炊’的北大教授李大钊”、“‘红色大管家’毛泽民”、“被追认的中国共产党正式党员”等。

为了将英烈事迹和精神更直观、真实地表达出来,展览主办方运用新颖独特的展览语言,传递展览主题和内容。

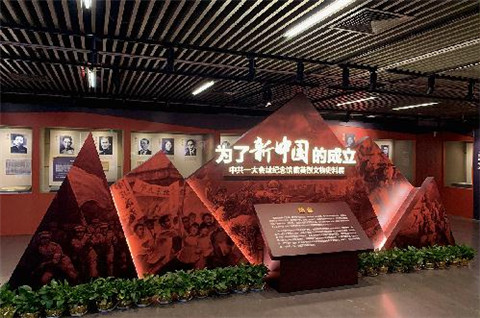

展览展头采用群山造型,饰以英烈们奋斗、牺牲的历史画面,深红的基调,衬托着“为了新中国的成立”几个大字,传递出无数英烈为了新中国的成立砥砺前行、不畏牺牲的巨大力量。

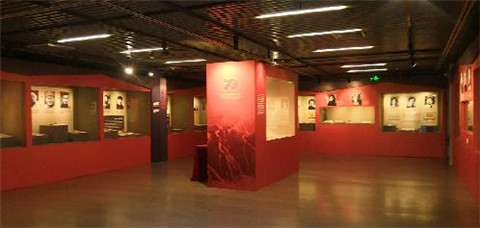

展厅整体背景采用偏暖色色调,以不饱和橙色为主画面,以紫灰色作点缀,强烈的色彩对比,衬以多层次刚性线条设计,透出一种坚毅、挺拔和决绝,有助于观众更好地沉浸到英烈们的故事中,体悟英烈们在艰苦卓绝的革命征途中对初心使命的坚定与执着。

同时,为了提升文物的展示效果,本次展览特意制作了多个壁龛。深灰色的展台,透明的亚克力,柔和的灯光,静谧的展示空间,让一件件文物显得愈加珍贵而富有力量。烈烈风骨,浩然正气,温润我们的灵魂,涤荡我们的心灵,无声地传递出一种磅礴的力量,催人奋进。

今天的纪念,是一种告慰,更是一种宣誓。英烈们用生命谱写了英雄的赞歌,吾辈当秉持革命信仰,全力开创新的未来。

展览至11月27日。