展望2025!请收好这份“上海城市软实力指南”

2021-09-02 21:17 来源: 新华社

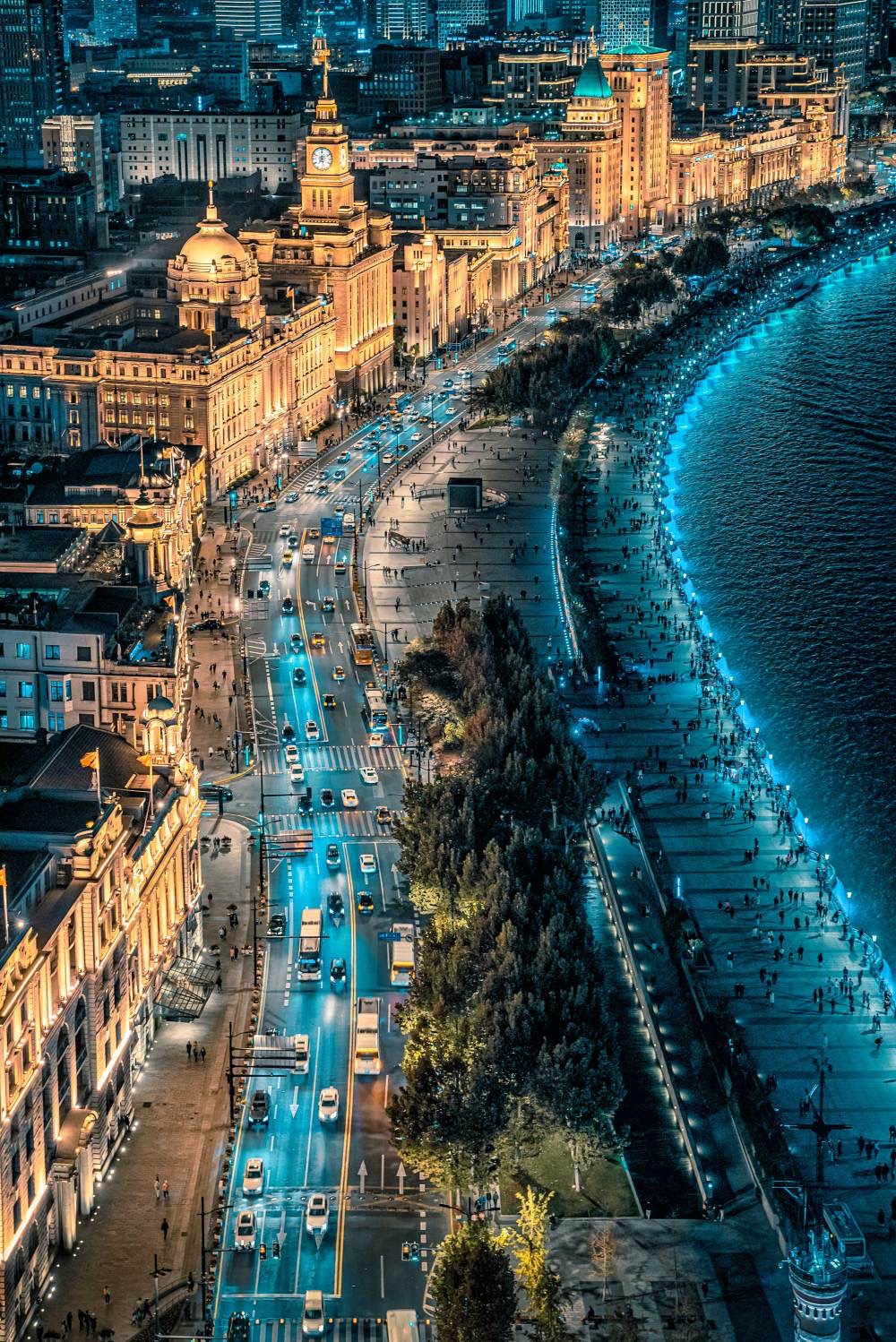

上海图书馆东馆、上海博物馆东馆等重磅文化地标“破土而出”,点亮上海文化地图;漫步城市中轴、黄浦江和苏州河两岸,人们不仅可以赏景,更可以享用丰富多彩的文化空间和文化设施;依托科技硬实力,上海全城“覆盖”数字化文化服务;文旅深度融合,让“魔都”上海进一步向高品质的世界著名旅游城市迈进……

《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》2日正式发布,为人们提供了一份“展望2025”的上海“城市软实力指南”。

这份干货满满的规划,还藏着哪些重要信息?未来五年,上海的文化面貌将如何“嬗变”、闪耀。而生活于这座城市中的人民,又将与怎样的幸福生活方式不期而遇?

新目标、新任务:社会主义国际文化大都市开启“新航程”

中共上海市委办公厅、上海市政府办公厅2日正式印发的《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》指出,经过多年的努力和发展,上海城市的文化软实力和国际影响力显著增强,已实现了到2020年基本建成社会主义国际文化大都市的总体目标。

凡是过往,皆为序章。眺望星辰大海,上海这座社会主义国际文化大都市已开启新的航程。

《规划》提出,“十四五”时期上海文化发展的总体目标是——“到2025年,城市文化创造力、传播力、影响力持续提升,市民文化参与感、获得感、幸福感不断增强,传承优秀传统文化、吸收世界文化精华、彰显都市文化精彩、发展社会主义先进文化的城市文化特质更加凸显,加快建设成为更加开放包容、更富创新活力、更显人文关怀、更具时代魅力、更有世界影响力的社会主义国际文化大都市”。

十大任务则包括:一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力发展社会主义先进文化,将党的创新理论作为城市文化发展的主心骨和定盘星,筑牢弘扬社会主义先进文化的引领示范高地;二、以社会主义核心价值观为引领,推动城市文明程度实现新提升;三、传承城市历史文脉,彰显上海文化独特魅力;四、推动公共文化服务高质量发展,满足人民多层次文化需求;五、优化城市文化设施空间布局,全方位营造城市人文气息;六、推动文化创意产业创新发展,提升城市文化核心竞争力;七、深化文化交流合作,提升城市文化国际影响力;八、聚焦数字城市建设,推动城市文化数字化转型升级,加快上海文化大数据体系建设;九、深化世界著名旅游城市建设,提升文化大都市吸引力,建设富有文化底蕴的世界级旅游目的地、国际旅游重要门户、国内旅游集散枢纽、具有全球竞争力的邮轮母港;十、坚持“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,提升城市文化治理能力。推动形成新时代符合超大城市特点和规律、多元主体协同参与的文化治理新格局。

亮点何在?提升上海城市文化创造力、传播力、影响力

这份《规划》的最大亮点何在?中共上海市委宣传部副部长王亚元表示,“十四五”时期,上海社会主义国际文化大都市建设将围绕新阶段目标,聚焦城市文化功能内涵——包括城市的文明程度、文化魅力、人文气息、核心竞争力、国际影响力、文化吸引力、文化治理能力等各方面。同时,还将着重体现出中国特色、时代特征、上海特点。

“中国特色”,主要体现在坚持和发展中国特色社会主义。上海提出了“大力发展社会主义先进文化”的根本性任务,未来将围绕理论、哲学社科、新闻舆论、文艺创作、出版等宣传思想文化核心工作展开。

“时代特征”,主要体现在落实国家战略部署,紧扣浦东开发开放、长三角一体化发展、“一带一路”建设、文化“走出去”等国家战略的落地实施。

而“上海特点”内容极其丰富,包括推动城市文化数字化转型升级,提升城市文化治理能力、让市民群众参与形成“共建共治共享”的城市文化治理格局;谋划城市文化中轴、黄浦江文化创新带、苏州河沿岸地区文化功能的总体空间布局以及五个新城的文化品牌建设,等等。上海还将打造“两中心、两之都、两高地”以及世界著名旅游城市。

面向未来,上海蓄势待发努力提升城市文化创造力、传播力、影响力,同时也不忘初心、守护历史,保护和激活这座城市丰厚的历史文脉、城市记忆。

“上海文物资源蕴藏丰厚,保存着大批珍贵的革命遗址旧址、工业遗产、名人故(旧)居、近现代建筑遗产。统计显示,全市共有不可移动文物3449处,其中全国重点文物保护单位40处,市级文物保护单位227处;现有250处不可移动革命文物、3415件/套可移动革命文物、31家革命类博物馆纪念馆。”上海市文化和旅游局局长方世忠介绍说,“十四五”时期,按照《规划》中明确的“传承城市历史文脉,彰显上海文化独特魅力”目标任务,上海将让更多文物“活起来”、国宝“火起来”、建筑可阅读,让这座国际文化大都市更令人向往。

上海将重点深入实施“党的诞生地”发掘宣传工程、红色文化传承弘扬工程、革命文物保护利用工程。新华社记者刘颖摄

文物“活起来”,建筑可阅读,让上海更具魅力、吸引力。 上海市文旅局供图

上海文物资源蕴藏丰厚。新华社记者任珑摄

“聚焦‘十四五’,我们将精心精细做好革命遗址旧址保护修缮,传承红色基因,赓续红色血脉;用好用活海派建筑资源,探索海派建筑的‘创意打开’方式,打造江南文化活态博物馆、都市旅游休闲度假地,让市民游客能够‘望得见水、触得到绿、品得到历史、享得到文化’。”方世忠说。

未来可期!让文化成为衡量人民群众“幸福感”的重要标尺

文化是软实力,也是衡量人民群众获得感、幸福感的重要标尺。“十四五”期间,上海将如何推动公共文化服务高质量发展,为人民打造幸福生活“大礼包”?

眼下,上海已在全国率先基本建成现代公共文化服务体系。今年1月1日,上海正式实施《上海市公共文化服务保障与促进条例》,从法制层面保障了市民享受基本公共文化服务的权益。

根据《规划》内容,今后,上海将率先创新更多“人性化公共文化服务”。政府提供的公共文化供应将大力推行“菜单式”“订单式”,公共文化配送将更精准、更令人满意;上海各类公共文化场馆将推进延时、错时开放,实现“适老化”“无障碍”,服务越来越精细。上海还将加快建设一批智慧文化场馆,打造数字公共文化资源库群,让市民享受快捷方便的“指尖上的公共文化服务”。

年轻人下班后去“上海市民艺术夜校”学习街舞,这些公益课程“一座难求”。新华社记者任珑摄

展望“十四五”,上海市民将与文化赋能的更幸福生活方式不期而遇。据介绍,上海将打造更多更具品质的“生活秀带”“人文水岸”“艺术商圈”“城市书房”“街角公园”;围绕“15分钟社区生活圈”进一步完善城乡公共文化服务网络;推动实施“艺术社区计划”,建成更多有温度、有人气、既好看、又实用的“文化客厅”。一言蔽之,这个“幸福礼包”既有颜值又有内涵。

事实上,以文化显著提升人民群众的获得感、幸福感,上海的博物馆、美术馆已探索在先。

近年来,上海大力推进文博美术场馆设施建设、内容建设、品牌建设,目前拥有备案博物馆、美术馆近250家,“平均不到10万人就有一座场馆”。数据显示,上海现有文物美术藏品超过230万件/套,每年举办展览约2000场,接待观众可达2000万人次。博物馆、美术馆已成为上海旅游“千万级流量入口”,并且涌现出玻璃博物馆、西岸美术馆、上海天文馆、浦东美术馆等一批热门场馆,形成了领先全国、比肩全球城市的发展优势。如今,上海市民“足不出沪”,就可以在家门口欣赏来自法国蓬皮杜艺术中心、英国泰特美术馆等世界顶级艺术场馆的珍品。

上海的博物馆、美术馆热折射城市软实力。新华社记者任珑摄

“‘博物馆热’‘美术馆热’折射出的是城市软实力。文博美术场馆是城市的精神家园、文化殿堂和艺术客厅,是城市公共服务体系的重要组成,也是深化文旅融合发展的重要抓手。”方世忠说,博物馆、美术馆的繁荣是上海城市软实力提升的缩影,未来还将日新月异。“‘十四五’时期,我们继续努力,让‘来上海看美展’成为海内外游客不容错过的必选项!”

热点关注

专题报道