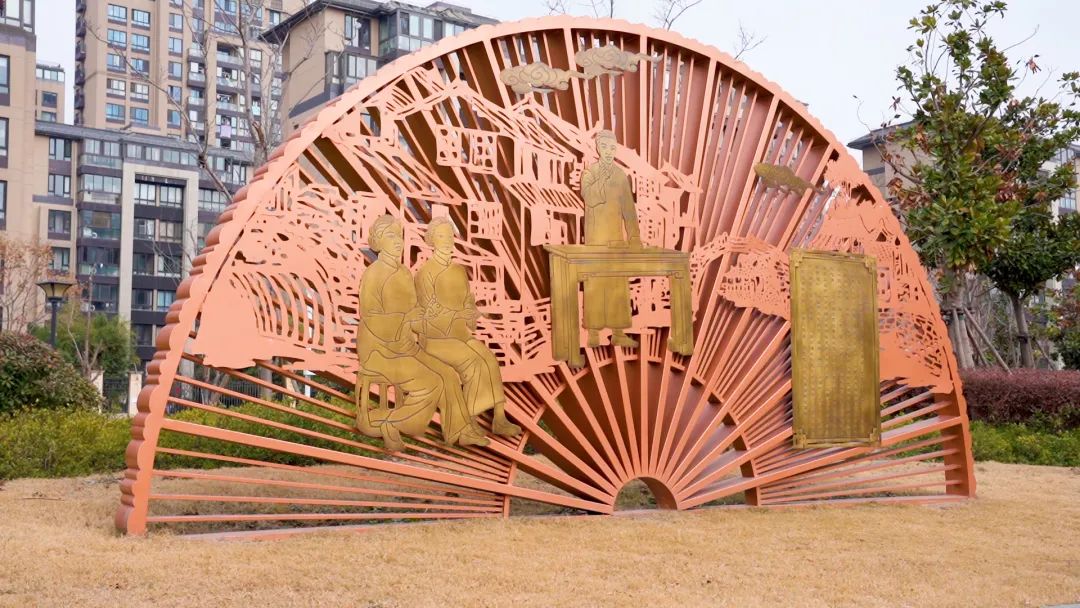

沿河矗立的雕塑 讲述青浦悠久灿烂的历史文化

2022-02-07 16:38 来源: 绿色青浦

在青浦环城水系的淀浦河东段两岸,沿河矗立着一座座雕塑,这些雕像或坐或立,姿态各异。这些雕塑从各个角度反映了青浦的历史、文化、民俗。徜徉期间,仿佛跨入了时间长河,使人们对青浦悠久灿烂的历史文化由衷地生出自豪感。

上海崧泽遗址:全国重点文物保护单位。上海古文化的发源地,被称为“上海之源”。遗址发现于1957年,地处青浦区赵巷镇崧泽村。其历史可上溯至距今6000年前的马家浜文化,是上海地区最早的人类居住地之一。2021年入选全国“百年百大考古发现”。

田山歌:国家级非物质文化遗产。流传于青浦练塘、赵巷、金泽、商榻、朱家角等镇。距今已有三千二百多年历史,是我国江南地区一种颇具个性特征的吴语民歌形式。农民在耘稻、耥稻时,由一人领唱,众人轮流接唱的歌,又称吆卖山歌、落秧歌、大头山歌。从音乐上看,田山歌的演唱形式独特,可分为头歌、前卖、前嘹、发长声、赶老鸦、后卖、后嘹、歇声等部分,音调高亢,旋律起伏也较大。歌词内容丰富多彩,主要来自当地民众现实生活,表现当地农民劳动、生活、思想、爱情等,是青浦及长三角周边水稻种植地区社会生活、民俗风情的重要载体。

江南丝竹:国家级非物质文化遗产。江南丝竹是流行于苏南、浙北和上海地区丝竹音乐的统称,目前保存较完整的在青浦徐泾、白鹤地区。在清光绪元年《蟠龙镇志》上有相关记载,魏容號約庵,晚年自號南湖布衣,乾隆時太學生。自幼多技能,凡棋博、拳擊、絲竹、會計之屬無不工。江南丝竹乐队编制灵活,一般以丝乐器和竹乐器为主,配有打击乐器,如鼓、板木鱼和铃等。可根据不同乐曲表演的需要和客观条件,小可仅用一丝一竹两件乐器,如二胡和笛子组成乐队。大的乐队可有十数人组成,主要乐器为笛、笙、箫、二胡、琵琶、杨琴、阮、板、铃、木鱼。传统乐曲有《中花六板》、《三六》、《行街》、《四合》和《云庆》等。乐曲多来自于庙会活动的风俗音乐,有的是长期流传于民间的古典曲牌。

宣卷:上海市非物质文化遗产。盛行于青浦商塌。宣卷艺人以讲故事的形式,为民众说讲民间事物和民间传说,故宣卷艺人又被人们称之为“说讲人”。中年农民孙留云是已故宣卷艺人孙建达的嫡派传人,也是商榻地区唯一完好掌握宣卷表演技艺的传承人。

船拳:又称江南船拳,上海市非物质文化遗产。起源于青浦朱家角。低架小巧,快速紧凑,充分体现了水乡特色。江南船拳兼收各派之长,改长拳为短打,自成一脉,形成了似南拳又非南拳的风格。千年来,船拳为历代水军所用,见证了漕运业的兴衰,承载着传统民俗文化的记忆。

土布织染技艺:上海市非物质文化遗产。传承基地位于青浦练塘镇太北村。土布,在青浦乡间,也叫老布。土布染织技艺是流行于上海郊区及相邻江浙地区的全棉手工纺织工艺。从棉花种植到纺纱织布,土布制作要经过几十道工序,其中轧花、弹花、纺(摇)纱、打纱、染纱、盘纱、经布、接机头、织布、了机、张布等工序至关重要。

何氏世医:南宋绍兴年间何氏一世何沧随宋室南渡迁居青龙镇。何氏支派流衍多地。清乾隆间,一分支居于青浦北干山。嘉庆间,一支由北竿山分居于重固镇。已故“何氏世医”第二十七代传人、“竿山何氏”第八代传人何承志曾任青浦区中医医院首任院长。

阿婆茶:上海市非物质文化遗产。阿婆茶是金泽商榻地区沿袭已久的一种民间习俗。当地的农家人,特别是农村里的阿婆,每天你来我往,围坐在农家客堂里或廊棚里,桌上放有咸菜苋、萝卜干、九酥豆等自制土特产,边喝茶边拉家常、嘴不闲、手不停,其乐融融。这种以茶为礼、以茶待客,并能交流思想感情,构筑睦邻和谐友情的文化道德风尚,久而久之就成为商榻人的风俗礼仪,形成了江南水乡地区一种特有的民俗风情。

热点关注

专题报道